|

|

| 2015年3月11日撮影 一見,穏やかな流れの「桂川」. |

2015年3月11日撮影 「嵐山」と言えば,この「渡月橋」ですね.この桂川は2013年9月の台風18号による豪雨で,この辺りも洪水の被害が出たはずですが,今回その面影は全く見られませんでした.当時の「桂川」の写真を見るとぞっとします. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 豪雨でもこの「渡月橋」は破損しなかったそうです. 【渡月橋に関する薀蓄】・・・現地の紹介パンフレットより 現在の橋は1934年に建設されていますが,その起源は836年まで遡ります.当時は現在より200mほど上流に架けられており,朱塗りの橋だったそうです.しかし,応仁の乱で焼失したり洪水で流されたりと変遷をたどり,現在の橋は鉄筋コンクリート製です(欄干は木製). 西暦1200年台頃の亀山上皇が,月が移動していく様子がまるで橋を渡るようだと感想を述べたことで「渡月橋」と名付けられました. |

2015年3月11日撮影 和服を着て,人力車に乗るというスタイルをかなり見掛けました.東京浅草でもお馴染みですが,最近はどこでも多いですね. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 続いて「天龍寺」へ.この写真の「総門(山門)」をくぐり,「中問」(写真右)へ. 「天龍寺」について・・・「総門」の駒札より引用 霊亀山と号する臨済宗天龍寺派の大本山で,釈迦如来像を本尊とする.1994年に世界文化遺産に登録された. 足利尊氏が後醍醐天皇の菩提を弔うため,暦応2年(1339年)夢窓疎石(むそうそせき)を開山に迎え創建した寺院で,当初は暦応資聖禅寺と称されたが,尊氏の弟直義が見た金龍の夢に由来し,天龍資聖禅寺と改められた. この「天龍寺」は度々火災に見舞われており,大きなものだけで延文元年(1356年),貞治6年(1367年),応安6年(1373年),康暦2年(1380年),文安2年(1445年),応仁2年(1468年),文化12年(1815年),元治元年(1864年)の8回となる.この文安の火災と応仁の乱による被害は大きく,天正13年(1585年)に豊臣秀吉の寄進を受けるまで復興できなかった.その後,秀吉の朱印を受けて順調に復興するが,文化年間に被災,この再建途中の元治元年,蛤御門の変に際して長州軍の陣営となり,兵火のために再び伽藍は焼失した.(天龍寺ホームページより引用) 「天龍寺」は何と不幸な歴史を背負ってきたのでしょう! |

|

|

|

| 2015年3月11日撮影 「中門」をくぐり,左手に見えるのは「勅使門」.寺内最古の建物らしく,とても歴史を感じます.彫刻も他ではなかなか見ることができないような造りです. |

|

|

|

| 2015年3月11日撮影 「大方丈」を目指し,梅の花が咲く参道を歩きます.また,怪しげな雲が出てきました. |

2015年3月11日撮影 左の駒板には「慈済院」,右の石碑には「水摺福壽大辨財天」,門には「来福門」とありました.変わった造りの門です.時間が有れば立ち寄っては如何でしょうか? 慈済院は,天龍寺の塔頭で,天龍寺七福神の一つ弁財天をまつるお堂があります.白壁の竜宮城のような来福門が目を引きます.元治元年(1864年)の天龍寺大火をまぬがれたため,室町時代の建築が残っているそうです. ※下記アドレスより情報を取得しました. http://www.marutake-ebisu.com/temple/raihukumon.html. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 参道横には歴史を感じさせる土塀と花を付けた梅の木が並びます. |

2015年3月11日撮影 正面には立派な「庫裏」が現れました. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 「庫裏」の手前にある立派な松の木が目に留まりました. |

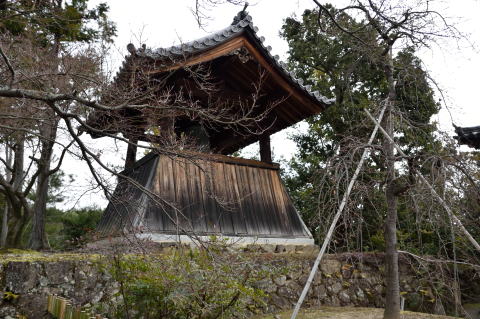

2015年3月11日撮影 大晦日には,ここで「除夜の鐘」がつけるようです. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 「庫裏」の屋根のエッジ部分の鬼瓦と懸魚が大きく,立派です. 明治32年(1899)の建立.庫裏は七堂伽藍の一つで台所兼寺務所の機能を持つ.方丈や客殿と棟続きで,切妻造の屋根下の大きな三角形の壁を正面に見せる.白壁を縦横に区切ったり,曲線の梁を用いたりして装飾性を出した建物で天龍寺景観の象徴ともなっている.(天龍寺ホームページより引用) |

2015年3月11日撮影 入り口付近に飾ってある鬼瓦.「庫裏」のエッジの部分と同じ形状だと思います.大きな鬼瓦の二つの鬼の口の形を見ると,左は閉じていますが右側のそれは開いています.これって,やはり「阿吽」でしょうか? |

|

|

| 2015年3月11日撮影 受付を済ませ,中へ入ります. |

2015年3月11日撮影 ここにも立派な門がありました. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 「方丈」とは書院のことで,ここ「天龍寺」には「大方丈」と「小方丈」があります.「大方丈」は明治32年(1899年),「小方丈」は大正13年(1924)の建築です.この写真の「大方丈」は「天龍寺」最大の建物です.「大方丈」の本尊は釈迦如来坐像は重要文化財.平安時代後期の作とされ天龍寺の造営よりもはるかに古い.天龍寺が受けた都合8度の火災のいずれにも罹災せず助けられた仏像で,天龍寺に祀られる仏像の中で最も古い像である.(天龍寺ホームページより引用) 「大方丈」は横約30m,奥行き約20mあり,「天龍寺」最大の建物です. |

|

|

|

| 2015年3月11日撮影 「大方丈」の鬼瓦.円の中には「天龍寺」のロゴが入っています. |

2015年3月11日撮影 「曹源池庭園」. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 約700年前の夢窓国師作庭当時の面影をとどめており,わが国最初の史跡・特別名勝指定.中央の曹源池を巡る池泉回遊式庭園で,大堰川を隔てた嵐山や庭園西に位置する亀山を取り込んだ借景式庭園でもある.(天龍寺ホームページより引用) |

|

|

|

| 2015年3月11日撮影 石の配置も含め,色々考えて作られているとのことです.この庭園は紅葉の秋が良いかも知れません. |

2015年3月11日撮影 京都らしさを狙って(?)「大方丈」から続く“渡り廊下”越しにパチリ! |

|

|

| 2015年3月11日撮影 「曹源池」に流れ込む小川でフキノトウを見つけました. |

2015年3月11日撮影 今度は“渡り廊下”沿いにパチリ! . |

|

|

| 2015年3月11日撮影 「アセビ(馬酔木)」が咲いていました. |

2015年3月11日撮影影 「多宝殿」には紅白の梅が咲いていました. |

|

|

|

|

| 2015年3月11日撮影 現在の「多宝殿」は昭和9年(1934年)に建築されたもので,拝堂には正面に1間の階段付き向拝を持ち,上がると広縁になる.この場所は亀山上皇が離宮を営んだ際,後醍醐天皇が学問所とした地である. 後醍醐天皇の吉野行宮時代の紫宸殿の様式と伝えられる.中央に後醍醐天皇の像,両側に歴代天皇の尊牌が祀られている.(天龍寺ホームページより) |

2015年3月11日撮影 枝垂桜が多く,春は素晴らしい光景になると思います. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 今回は梅で我慢します.というか,なかなかお淑やかで画になりますよ! |

2015年3月11日撮影 一本の木から紅白の梅が咲いています. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 「天龍寺」を参拝して北門から出ると「竹林の道」に出ます.早朝は笹の音が聞こえると言われています.日中は人の声ですが. |

|

|

|

| 2015年3月11日撮影 この竹製のゴミ入れが気に入りました. |

2015年3月11日撮影 「嵯峨野の宮(野宮神社)」,小さな神社ですが人気のスポットらしく,観光客は意外と多かったです. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 珍しい皮付きのクヌギで造った鳥居. |

2015年3月11日撮影 撫でると一年以内に願いが叶うと言われている「亀石」.多くの人に撫でられ,ピカピカに光っていました. |

|

|

| 2015年3月11日撮影 若い女性観光客達は着物(レンタル)で,京都巡りをしているようです.何をお祈りしているのでしょう? この後,二人は中国人の観光客(おばさん達)に頼まれて,写真のモデルになっていました.言葉が通じなくても,行動してしまう“おばさんパワー”は国は変われど変わりませんね・・・おばさんに対する偏見ではありません.むしろ,その行動力を羨ましいと思っています. |

2015年3月11日撮影 境内の苔が美しいです. |

|

|

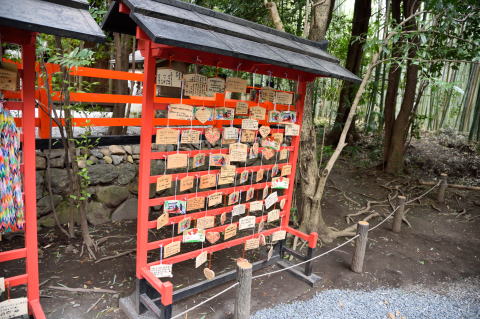

| 2015年3月11日撮影 ここにもたくさんの絵馬が掛かっていました. この「野宮神社」は,縁結びの神様,子宝安産安産の神様と言われていますが,入り口には進学奇祈願とも書いてありました. |

2015年3月11日撮影 御神輿だと思いますが,全て竹でできています. |

| 「嵐山」付近の観光スポットを巡って,午後は京都駅へ戻り,昼食.その後,「東寺」を観光です. | |