|

|

| 2015年3月10日撮影 先ずは,腹ごしらえから.カレーうどんをいただきました.寒いので“燃料”も補充し,午後からの行動に備えました. |

2015年3月10日撮影 自分とは全く無縁な「哲学の道」に入ります. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 桜並木の「哲学の道」を歩いて,一路「銀閣寺」へ. |

2015年3月10日撮影 「銀閣寺橋」を渡ればもうすぐ「銀閣寺」です.この橋は大正時代に造られたようなので約100年近くの歴史があります. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 この通りも観光客を対象にした飲食店やお土産屋さんが並んでいます. |

2015年3月10日撮影 参道は「銀閣寺橋」から.ゆるい坂道になっています.「総門」が見えてきましたのでもうすぐです. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 いよいよ「銀閣寺」へ到着です.「総門(写真左)」をくぐり,銀閣寺垣の参道を約50mほど歩き,参拝受付にて入場券を購入し,「中門(写真右)」から入ります. 以下,「銀閣寺」のパンフレットより抜粋します. 銀閣寺は臨済宗相国寺派に属する禅寺で,建立は文明14年(1482年)室町幕府八代将軍足利義正公による.義政公は,祖父に当たる三代将軍足利義満公の北山殿金閣(鹿苑寺)にならい,隠栖生活を過ごすため,山荘東山殿を造営.この東山殿が「銀閣寺」の発祥である.「銀閣寺」は俗称であり,正しくは「東山慈照寺」.義政公の法号慈照院にちなみ,後にこう命名された.東山殿は,義政公を中心に形成された東山文化の発祥地であり,日本人の近世的文化生活の発端をなしている.今もなお,「銀閣寺」には東山文化と禅宗文化の結合をみることができる. ※1994年に世界文化遺産に登録されました. |

|

|

|

| 2015年3月10日撮影 「唐門」をくぐり抜けると,「銀閣(観音殿)」が見えてきます.しかし,中学生の修学旅行の記憶は全くありません. |

2015年3月10日撮影 先ずは,このアングルからの「銀閣」.何と渋い!! 観光客は少ないといえども,それなりにいますので様子を見ながらシャッターを切り,人が写らないようにしています. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 続いて,庭園をじっくりと・・・. |

2015年3月10日撮影 旅行ガイドブックでお馴染みの「向月台(こうげつだい)」.写真左下の「銀沙難(ぎんしゃだん)」の脇に立っています.高さ1.8m,作者とその意図は不明の様です. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 「銀沙難(ぎんしゃだん)」.白川砂を敷き詰め,等間隔で線が描かれています. |

2015年3月10日撮影 「唐門」を入って直ぐに,この窓があり撮影スポットになっているようです. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 座って,お茶をすすりながら眺めると時間を忘れそうな感覚になると思います. |

2015年3月10日撮影 国宝の「東求堂(とうぐどう)」.明18年(1486年)に建立した阿弥陀如来像を安置する阿弥陀堂で,義政公の書斎として使われていた四畳半の同仁斎は,現存する最古の書院とのことです. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 ここからの「観音殿(銀閣)」がとても画になると思います.季節・天候・時刻(光の方向や強さ)により,変化するであろう景色です. |

|

|

|

| 2015年3月10日撮影 静かな木立の中を散策する感じです.ここは紅葉の時期がベストかも知れません. |

2015年3月10日撮影 義政公用お茶用の湧水「お茶の井」.創建当時(室町時代)の石組とか. 以下,駒札の説明文を転記します. この庭園石組は昭和6年に発掘され竹亭漱蘚亭(そうせんてい)跡であり,西芳寺(苔寺)の滝淵水石組を模範に作られたとされる庭園である. 又,井泉は義政公愛用のお茶の井跡で,水質も豊かで,現在もお茶会等の飲料用として使用されている.泉辺の石組は,当時の遺構そのままであり,茶庭の蹲踞(つくばい)手水鉢前の源流とされる. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 もう少し登ると「銀閣」を見下ろす展望所に着きます. |

2015年3月10日撮影 展望所から見た「銀閣」.この位置からのショットもなかなかです. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 様々な種類(200種以上と言われています)の苔に覆われた庭園を散策できます.. |

|

|

|

| 2015年3月10日撮影 大きな椿の花が落ちて,グリーンの苔の上で画になります.まるで誰かが並べたように見えます. |

2015年3月10日撮影 山からの戻りにもう一度「東求堂」をパチリ! |

|

|

| 2015年3月10日撮影 奥の立札には「銀閣寺形手水鉢」と書いてありました.ひょっとして「お茶の井」からここまで流れてくるのでしょうか? |

2015年3月10日撮影 もう一度この角度からカメラに収めたいと思い,ここに戻って何度もシャッターを押しました. |

|

|

|

|

| 2015年3月10日撮影 「銀閣寺」を目に焼き付けて,本日最後の観光スポット「清水寺」へ向かいます. |

|

|

【清水寺】の薀蓄 「清水寺(きよみずでら)」は,京都東山の音羽山の中腹に建つ歴史ある寺院である.創建は平安京遷都よりも古く延鎮上人により宝亀9年(778年)に開山されたと伝えられている. 清水寺は始め「北観音寺」と呼ばれていたが,境内に湧き出る清水が観音信仰の黄金延命水として神聖化され,一般にも清めの水として「清水」が知られるようになり,後に名称を「清水寺」に改められた.そんな清水寺の由来となった清水が,現在でも「音羽の滝」の名水として,観光客に親しまれている. 清水寺の一番の見所は「清水の舞台」で有名な本堂です.崖下からの高さは18mあり,舞台からは京都市内が一望できる. 1994年に世界文化遺産に登録されました. 現在の主な堂宇は,度重なる焼失を経て寛永10年(1633年)に徳川家光によって再建された. |

| 2015年3月10日撮影 バスを降りて,しばらく歩き,「清水寺」に近付くと観光客がたくさん見えてきました.遠くに「清水寺」の「三重塔」が見えます, |

|

|

|

| 2015年3月10日撮影 バスを降り,坂道を歩きながら「清水寺」の入り口に到着.さすがに京都で一番の人気スポットだけに,観光客はとても多いです. 左は「仁王門」,右の手前は「西門」,その奥に「三重塔」が見えます. |

2015年3月10日撮影 「仁王門」は幅約10m,棟高さ約14m.三間一戸楼門,入母屋造,檜皮葺きで,正面左右に鎌倉時代末期の金剛力士(仁王)像を安置する.室町時代の建立で,馬駐(うまとどめ),鐘楼とともに寛永6年(1629年)の大火をまぬがれた. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 別角度からの「仁王門」.こうでもしないと観光客の姿が入ってしまいます.この写真も見ても分かる通り,午前中の雪交じりの天気と打って変わり,抜けるような青空となりました. |

2015年3月10日撮影 「西門」の後方に「三重塔」です. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 また別角度からの「仁王門」です.朱色と青い空のコントラストが素晴らしいです. |

2015年3月10日撮影 別角度から「西門」とその奥の「三重塔」です.ピンクの梅の花が目立ちます. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 慶長12年(1607年)の再建で,平成11年(1999年)に彩色復元された.牡丹彫刻の懸魚(けぎょ)や菊花彫刻の蟇股(かえるまた),四隅の柱の先にある獏と象の木鼻などが興味深い.屋根の曲線がとても美しい. |

2015年3月10日撮影 鐘楼の柱は四隅に4本が一般的であるが,清水寺の鐘楼は,重さ2.03トンの梵鐘を支えるために間に2本追加し,6本で組まれている.また,6本の柱は全て少し内側に傾ける「四方転び」という技法を用い,しっかりと屋根と梵鐘を支えている. 現在の梵鐘は五代目として平成20年(2008年)に奉納された.その前の四代目の梵鐘(重要文化財)は,応仁の乱後,当山を復興した願阿上人(がんあしょうにん)の大勧進活動によって文明10年(1478年)に奉納されて以来,何と530年の間,その音色を響かせてきた.金属疲労が進んだため,堂より下ろされ,今は宝蔵殿に納められている. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 「西門」の奥に建つ和様の「三重塔」.寛永再興時の再建.高さ30.1m.昭和62年(1987年)に完了した解体修理により,外部の極彩色が復元されている.内部には,曼荼羅の密教世界が造形されて,中央には大日如来が安置されている. |

2015年3月10日撮影 本堂は寄棟造,檜皮葺です.鬼瓦も大きく迫力があります. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 本堂の手前に「弁慶の錫杖と高下駄」が置いてあります.錫杖は重さ約90kgと約14kg.高下駄は重さ12kgあります.高下駄男性が撫でると,地に足がついて浮気をしなくなると言われています.これまでたくさん撫でられてピカピカです(?). |

2015年3月10日撮影 「本堂・舞台」より「子安の塔」を望む. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 「音羽の滝」には,“清水”を飲むためにたくさんの観光客が並んでいます. |

2015年3月10日撮影 「本殿」の舞台の前面から望む「子安塔」.「子安堂」まで足を運べば「清水寺」の全景を見ることができるはずです. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 本殿にお祈りをしました. |

2015年3月10日撮影 ご利益がありますようにと,お線香の煙を浴びます. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 よく目にするアングルの「本堂・舞台」,その大きさと舞台上の観光客の数に圧倒されます.屋根を葺き替えるだけでもかなり多くの材料と人手が必要になると容易に推測できます. |

|

|

|

| 2015年3月10日撮影 大きな「本殿・舞台」です. |

2015年3月10日撮影 「音羽の滝」.まだ,たくさんの観光客が並んでいました.この3本に分かれて流れる“清水”をすくって飲むと,学業成就,恋愛成就,延命長寿のうち一つの願いが叶えられると言われていますが,どの流れがどのご利益かは分かりません. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 この角度から眺めるのも迫力を感じます.この太い柱の高さだけでも12mとのことですが,もっと高く感じます. |

2015年3月10日撮影 この石垣の上の木はモミジだと思います.紅葉の時期も素晴らしいに違いありません. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 「西門」と「三重塔」を見上げることができます.素晴らしい青空をバックに写真を撮ることができました. |

|

|

|

| 2015年3月10日撮影 帰り際にも「仁王門」を別のアングルで. |

2015年3月10日撮影 坂を下り,お土産屋さんを覗きながらブラブラとホテルへ戻ります. そうそう,ここ「清水寺」界隈は「○○坂」が有名なんです(写真下). |

|

|

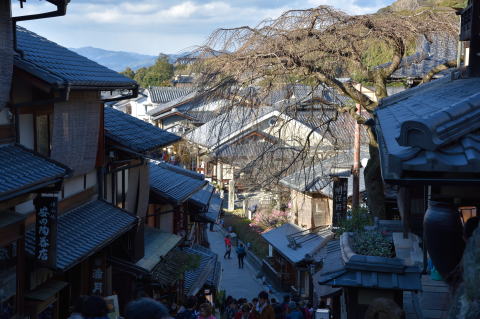

| 2015年3月10日撮影 本日の観光スポットの中で,最もたくさんの観光客を見掛けました. |

2015年3月10日撮影 この石碑には「東山散歩道 京の坂みち 三年坂より高台寺に至る」とあります.この辺りは坂に名前が付いています.「五条坂」,」「清水坂」,「二寧坂(二年坂)」,「産寧坂(三年坂)」があります. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 これは桜の木だと思います.桜の時期は,最高の画になると思います. |

2015年3月10日撮影 坂の両側には京都らしい(当たり前ですが)店が並んでいます. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 お土産が綺麗に並んでいます.写真の題材にピッタリです. |

|

|

|

| 2015年3月10日撮影 あらあら!この猫達は猫の置物を眺めています.可愛いですね! |

2015年3月10日撮影 一瞬,観光客の流れが切れました. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 旅行ガイドブックなどで紹介されている有名な店が,建ち並びます. |

|

|

|

| 2015年3月10日撮影 このお店の「きんつば」は,一つひとつ丁寧に手で作っていました. |

2015年3月10日撮影 俳優の佐々木蔵之介さんの実家が経営する酒屋さん.当然ですが,日本酒二本をお土産に購入しました. |

|

|

| 2015年3月10日撮影 ブラブラと店を眺めながらの帰り道. |

2015年3月10日撮影 確か八坂神社前の通りの飲食店だったと思います.京都らしく,可愛いディスプレイでした. |

| いや~本日のスケジュールはとてもハードでした.しかし,京都の代表的な観光スポット(修学旅行コース)を巡り,とても充実した一日でもありました.反省点は,もう少し余裕を持つべきだったですね.本日の観光スポットであれば,1日半は必要だと思います.次は,じっくりと観光できるように考えます(年齢の事を考えないといけませんね). | |